「恵比寿映像祭2026」が東京都写真美術館で開幕。台湾語から紡ぐ、多声的な映像体験

FAMEME 流種王返(ドリアン王が帰ってきた!) 2024

映像とアートの国際フェスティバル、今年も開幕

映像とアートの国際フェスティバル「恵比寿映像祭2026」が東京都写真美術館で開幕した。会期は2月6日〜2月23日。

恵比寿映像祭は、多様化する映像表現に目を向けて発信する国際フェスティバルとして2009年に始まり、今年で18回目を迎える。2月23日までの16日間、展示や上映、パフォーマンス、トーク・セッションなど様々な催しが行われる。

今回の総合テーマは、「あなたの音に|日花聲音|Polyphonic Voices Bathed in Sunlight」。メインキュレーターを務める同館の邱于瑄(チィウ・ユーシュェン)が、台湾語を起点に構成したという。「日花(ジッホエ)」と「聲音(シアーイン)」を組み合わせた台湾語は、様々な声音が響く空間に、木々のあいだから洩れた光が差し込む様子を表す。写真、映像、サウンド、パフォーマンスなどを通じて、不協和であったとしても響き合い、重なり合う思考や存在が交差し、視覚的・聴覚的なポリフォニーを深く形成していく。このレポートではメイン会場である東京都写真美術館の見どころを紹介したい。

空中に浮かぶ船、海中に捧げる祈り

地下1階でまず観客を迎えるのは、空中に浮かぶ船だ。張恩滿(チャン・エンマン)の《蝸牛樂園三部曲-啟航或終章(カタツムリ楽園三部作-出航か終章か)》(2021)は、18世紀の植物学者ジョゼフ・バンクスの植民地航海探検と、動植物の移動に着想を得た作品。1930年代、日本の植民地政府の官僚がアフリカ産のカタツムリをシンガポールから台湾に輸入したことで、本来存在するはずのない生き物が外来種として異なる環境と条件で生き残ることになった。「台湾原住民族」のルーツを持つ張恩滿の本作では、パイワン族の族民が古謡を用い、南島語族と人類の起源という想像を起点にカタツムリの物語を詠唱する。

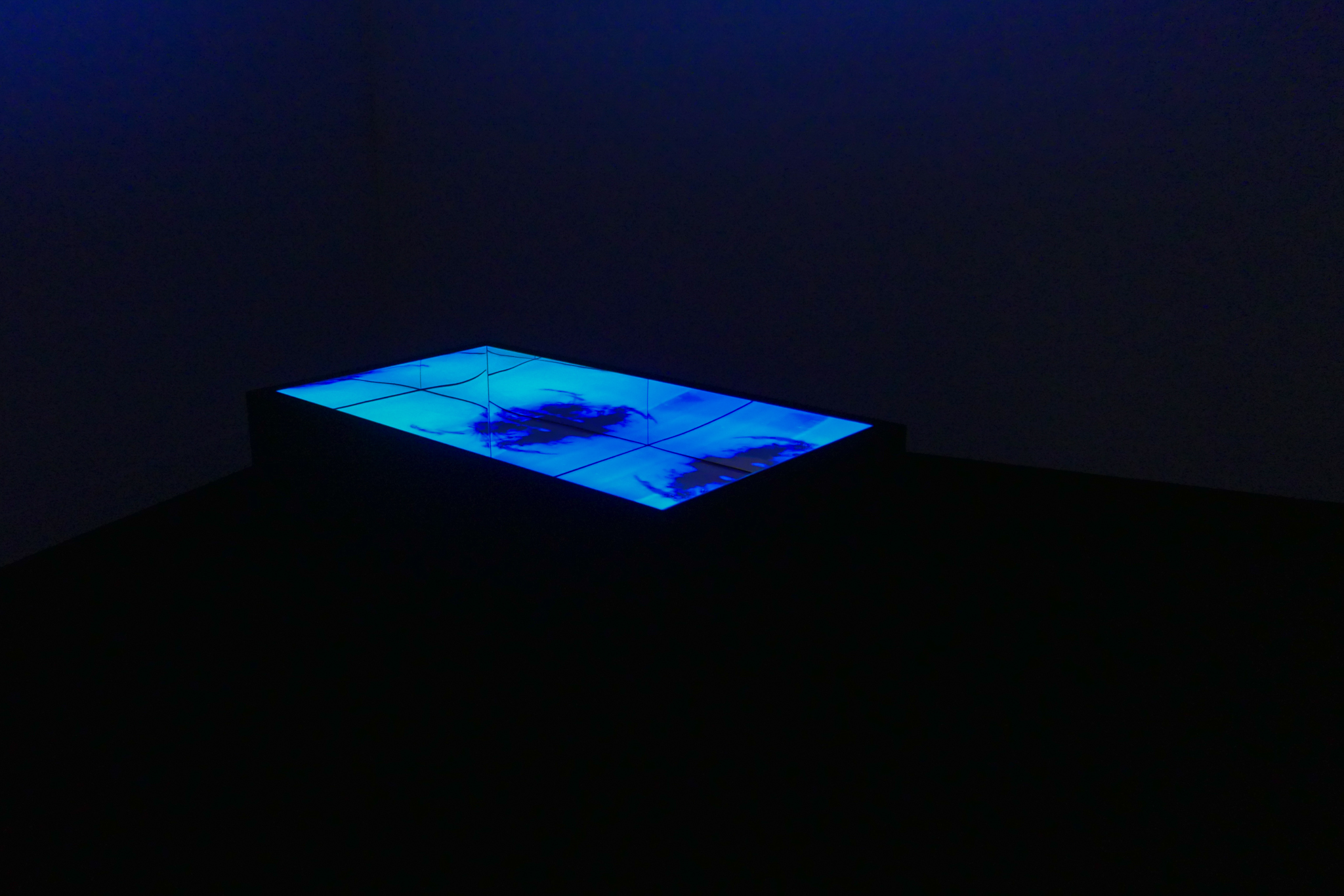

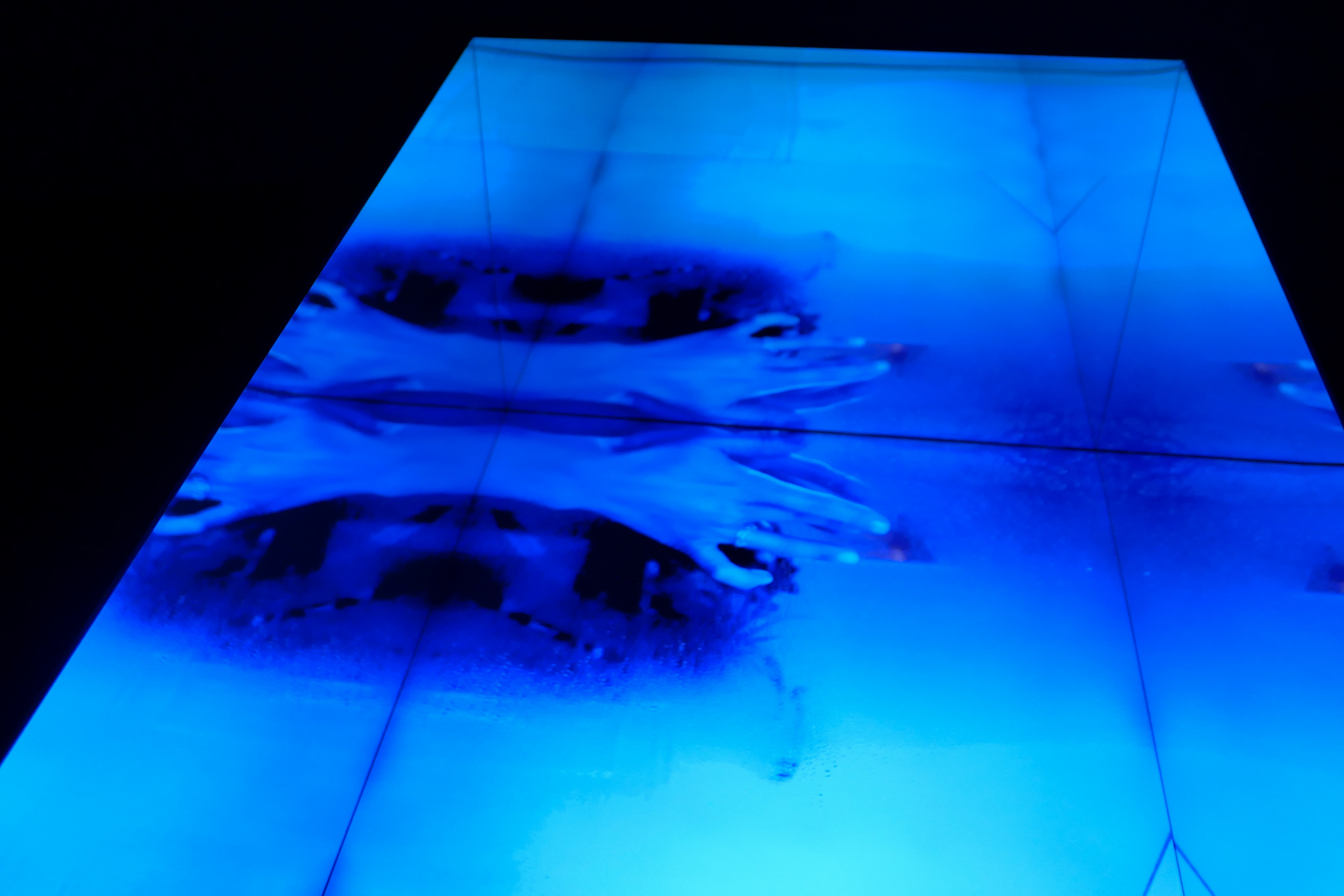

キュンチョメの《海の中に祈りを溶かす》(2022〜23)は、水中で発された祈りの言葉が泡となって海へ溶けていく映像作品だ。「芸術とは見えないものを見て、聞こえないものを聞く試み」という作家の思想が体現されている。薄暗い空間にいくつものクッションが置いてあり、海中に浮くような落ち着いた雰囲気も楽しめる。

サウンド・アーティストのトモコ・ソヴァージュによる《Barrissando》(2020)は、湿った鏡を擦る音をマイクで増幅させ、不思議な鳴き声のような響きを生み出す。動物の声や自然の音を模倣してきた音楽の歴史、狩猟に用いられた鳥笛など、自然を模倣する行為としての音楽を起点とした実験的な作品だ。

植民地の記憶を紡ぐ

2階ではアイデンティティを模索する作品が並ぶ。侯怡亭(ホウ・イーティン)は、古い写真に刺繍するという行為で身体と歴史的イメージを再構築し、過去と現在を縫い合わせる手法で制作してきた。《歷史刺繡人Lı̍k-sú Tsiam-tsí lâng―帝国婦》(2019)シリーズは、日本の植民地時代に台湾に創設された家政女子学校の歴史を振り返り、当時女子生徒たちが生け花、刺繍、園芸という授業を通して教育される風景を記録した写真に刺繍を施すことで、女子の身体労働と社会的役割を問いかける。

侯怡亭のもうひとつの作品《所有的小姐 Sóo-ū-ê sió-tsiá(レイディたち)》(2015)は、日本の植民地時代を終えた戦後の台湾に残る日本文化の影響を扱う。日本曲をアレンジし、当時の社会の雰囲気にあわせた台湾語の歌詞を付けるという風潮が日治時期からあったという。本作は、1950〜60年代の日本の楽曲3曲を台湾語でカバーした歌詞を、布に刺繍した作品である。あえて未完成の状態にすることで、言語の背後にある複雑な歴史や、歌詞を通じて当時の労働状況、社会階級を浮き彫りにしている。

世界一臭い果物として知られるドリアンのオブジェが置かれている華やかなコーナーはFAMEMEによる展示だ。《流種王返(ドリアン王が帰ってきた!)》(2024)は、様々な国を巡り母国に戻ったFAMEMEが、これから直面する家族との関係や自身のアイデンティティ探求、そしてパンデミックでの大切なものの喪失を乗り越えて気を取り直し、ドリアン家業に再び挑戦する姿を描き出す。

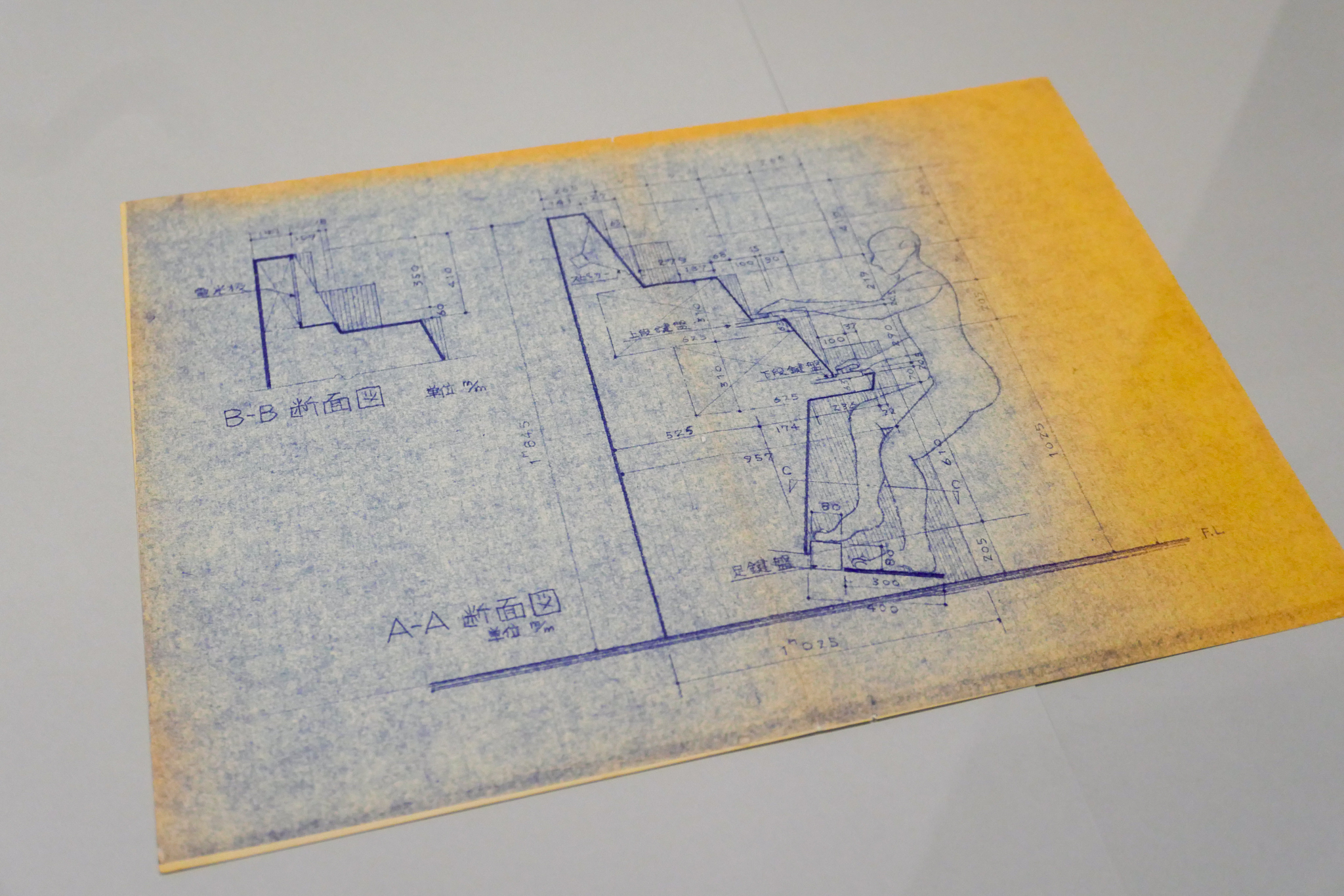

もうひとつの注目は、田中未知/高松次郎による《言語楽器(パロール・シンガー)》(1974)だ。本作は、1974年に田中未知の個展に初登場したもので、カタカナ配列の文字盤を備えた唯一無二の楽器である。各文字に音程が割り当てられ、言葉が音として記憶される。50年以上前の発表時の貴重なドローイングや、寺山修司の手書き資料とともに再構成されている。

未来へ向かう新作と、失われた才能への追悼

3階では、小森はるかによる新作展示を中心に、東京都が所蔵するコレクションを横断的に紹介する。

第2回コミッション・プロジェクト特別賞受賞作家である小森の、見過ごされてしまう風景や人の営みに目を向けた2作品が並ぶほか、会期中には映像表現に通じた国内外の審査委員5名によって、「恵比寿映像祭2027」に向けて制作委嘱する4名のアーティストがファイナリストとして選出され、発表される。

最後のコーナーでは昨年逝去した映像作家の大木裕之へのオマージュも展示されている。《meta dramatic 劇的》(2023)は、大木が恵比寿映像祭2023「第1回コミッション・プロジェクト」のファイナリストとして発表した作品で、「ドラマ」を外部や上位からとらえる「メタ」の視点と、「劇的な出来事」としての表現を重ね合わせ、現実と虚構、映像とライヴ、社会と個人の境界が交錯する現代の状況を探究する。スクリーンに映し出される映像と、空間内で同時に展開される生身のパフォーマンスは相互に作用し、観客に全体をひとつの体験として受け止めることを促す。本展示では、同館に収蔵された未公開の作品やインタビュー映像を展示し、大木の作品や活動の意味をあらためて知る機会となる。

さらに屋外では、恵比寿ガーデンプレイスのセンター広場でエキソニモ《Kiss, or Dual Monitors》(2017)の巨大LED版が出現し、目を閉じた人々の顔が重なり合う映像が通りすがりの人々を巻き込む。いっぽう、同館の外壁や恵比寿スカイウォークでは、FAMEMEによるドリアンと香水を融合させた新作《Duri-grance by FAMEME》(2026)も登場する。日常に溶け込む面白い仕掛けにぜひ注目してほしい。

このほかにもシンポジウム、トーク&ワークショップ、地域連携プログラムなど、盛りだくさんの16日間。公式サイトを参照のうえ、気になるプログラムへの参加をおすすめしたい。

灰咲光那(編集部)

灰咲光那(編集部)